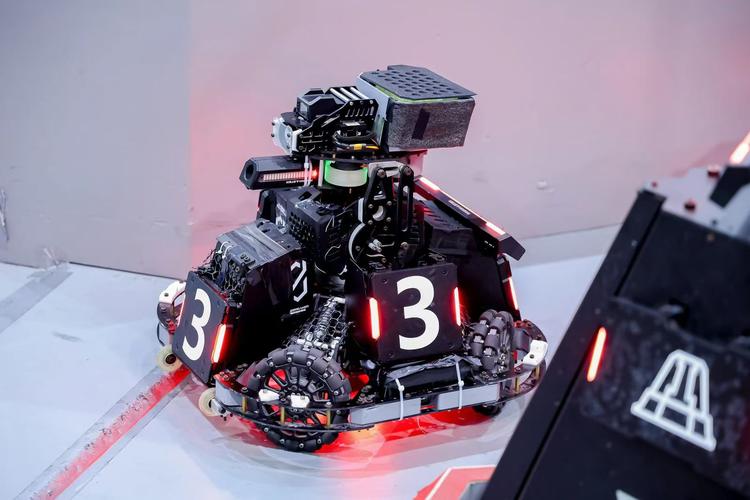

下面我将从设计理念、核心子系统、关键技术、软件系统以及未来趋势等多个维度,为你详细解析RoboMaster无人机的完整设计思路。

设计理念与核心原则

RoboMaster无人机的设计首要目标是在竞技中取得胜利,所有设计都围绕这个核心目标展开,并遵循以下几大原则:

- 极致的速度与机动性:比赛节奏极快,无人机需要快速起飞、急停、转向、悬停,以抢占有利位置或躲避攻击,机动性是生存和作战的基础。

- 高精度与高稳定性:无论是自主飞行还是手动瞄准,都需要极高的悬停稳定性和位置精度,以确保云台能稳定锁定目标,步兵机器人能准确接收数据。

- 强大的环境感知与抗干扰能力:比赛场地灯光复杂,有红外干扰、视觉干扰甚至烟雾,无人机必须能在这种恶劣环境下“看清”战场,并保持通信稳定。

- 高鲁棒性与快速维修性:无人机是比赛的“消耗品”,极易在碰撞或坠机中损坏,设计必须考虑模块化,方便快速更换损坏部件,减少维修时间。

- 系统协同与数据融合:无人机不是孤立的,它需要与步兵机器人、英雄机器人、哨兵机器人等队友进行实时数据交互,形成“察打一体”的作战体系。

核心子系统设计

一台完整的RoboMaster无人机通常由以下几个核心子系统构成:

飞行控制系统 - “大脑”

这是无人机的核心,负责处理所有传感器数据并控制电机。

- 主控板:通常选用高性能的飞控,如Pixhawk系列或其定制版,需要强大的运算能力来运行复杂的控制算法和姿态解算。

- 传感器融合:

- IMU (惯性测量单元):包含陀螺仪和加速度计,提供无人机的角速度和加速度信息,是姿态解算的基础。

- 气压计:测量绝对高度,用于定高飞行。

- 磁力计:提供航向角,但易受磁场干扰,在比赛中通常作为辅助参考。

- GNSS (全球导航卫星系统):提供经纬度和高度信息,用于室外定位,在室内或信号受干扰时,GNSS会失效,需要依赖其他定位方式。

- 光流传感器:在室内或无GNSS环境下,通过向下拍摄地面,分析图像位移来估算水平速度和位置,实现精准悬停。

- 激光雷达:部分顶尖队伍会使用LiDAR进行建图和定位,提供更精确的环境感知,尤其是在有遮挡的复杂环境中。

动力系统 - “心脏与肌肉”

为无人机提供飞行动力,直接决定了其速度和机动性。

- 电机:选用高KV值的无刷电机,以提供高转速和高爆发力,KV值越高,转速越快,但扭矩可能越小,需要搭配合适的螺旋桨。

- 电调:将飞控的PWM信号转换为驱动电机所需的大电流,需要选择响应速度快、电流余量大的电调。

- 电池:使用高倍率、高电压的锂聚合物电池,如6S 1500mAh 100C规格,高C值确保电池能瞬间提供巨大电流,满足电机峰值功率需求。

- 螺旋桨:采用高效率、高强度的竞速级螺旋桨,如5030、5045等尺寸,材质通常是碳纤维增强尼龙,以兼顾强度和轻量化。

结构设计 - “骨架”

结构设计需要在轻量化和坚固性之间找到最佳平衡。

- 机身臂:通常采用高强度碳纤维板或一体成型的碳纤维臂,以减轻重量并提供足够的刚性。

- 机身框架:设计成模块化,方便拆装和维护,核心板、云台、电池等部件都设计成可插拔式。

- 防护罩:为了保护螺旋桨和机身,通常会设计一个轻质的防护罩,这不仅是为了防止碰撞损坏,更是为了安全,防止高速旋转的桨叶伤人。

- 重心设计:精心设计重心位置,使其与IMU位置重合或接近,以减少姿态控制的难度,提升飞行稳定性。

云台与瞄准系统 - “眼睛和枪”

这是RoboMaster无人机的“武器系统”,其精度直接决定了打击效果。

- 云台:

- 两轴/三轴稳定云台:通常为两轴(俯仰和偏航),或三轴(增加横滚轴),云台内部有独立的IMU和电机,通过PID算法主动抵消无人机自身的震动和姿态变化,确保摄像头始终稳定指向目标。

- 电机:选用空心杯电机或高精度无刷电机,确保云台响应快、抖动小。

- 视觉传感器:

- 高清摄像头:用于获取战场视频流,分辨率和帧率越高越好,方便人工观察和图像处理。

- 红外摄像头:用于在夜间或烟雾环境下探测敌方步兵机器人(其装甲板上有红外灯)。

- 深度相机:部分队伍会使用,用于辅助测距和建图。

- 打击机构:

- 发射机构:通常采用无刷发射,即由一个无刷电机带动拨盘,将弹丸(塑料弹丸)高速射出,这种方式射速高、力量大。

- 供弹系统:弹匣或弹链式设计,确保持续火力,需要设计可靠的机械结构,防止卡弹。

通信与数据链 - “神经”

负责无人机与地面站、机器人之间的数据传输。

- 图传:将摄像头采集的视频和音频实时传输回地面站,供飞手观察和决策,通常使用5.8GHz频段的图传系统,并支持自动跳频以抗干扰。

- 数据链:传输飞控指令、机器人状态、目标坐标等关键数据,通常使用2.4GHz或900MHz频段,穿透性更强,可靠性更高。

- 自组网技术:在复杂环境下,无人机可以作为一个移动的通信中继,为地面机器人提供网络覆盖,确保整个战场的协同。

关键技术与算法

软件是RoboMaster无人机的灵魂,决定了其智能水平。

-

飞控算法:

- PID控制:是姿态控制、位置控制、速度控制的基础,需要精细调参,以达到最佳响应和稳定性。

- 姿态解算:通过融合IMU、磁力计、光流等多源传感器数据,精确计算出无人机的当前姿态(俯仰、横滚、偏航)。

-

视觉算法:

- 目标识别与追踪:这是最核心的技术,利用OpenCV、TensorFlow等框架,对摄像头图像进行处理,识别敌方机器人的装甲板颜色、数字、光条等特征,并锁定目标。

- 视觉测距:通过单目视觉、双目视觉或已知目标尺寸来估算与目标的距离,这是精确打击的前提。

- 视觉里程计:当GNPS失效时,通过连续分析图像特征点,估算无人机自身的运动轨迹。

-

自主飞行算法:

- 自主航线飞行:根据预设的航线,自动飞行到指定点位。

- 自主侦察:在指定区域进行盘旋或“8”字飞行,以搜索目标。

- 自主打击:结合视觉识别和测距,自主瞄准并开火,这是最高阶的应用,对算法的鲁棒性要求极高。

-

协同作战算法:

- 任务分配:根据战场态势,自动或由人工决策,分配不同无人机的任务(如侦察、狙击、干扰)。

- 数据融合:将多个无人机和地面机器人的感知数据进行融合,形成一张更完整、更准确的战场态势图。

设计流程与挑战

- 设计流程:概念设计 -> 部件选型 -> 机械结构设计与仿真 -> 电路设计与焊接 -> 飞控固件开发与调试 -> 视觉算法开发与训练 -> 整机集成与联调 -> 场地测试与迭代优化。

- 主要挑战:

- 振动抑制:电机和螺旋桨的振动会严重影响IMU和摄像头,必须通过减震球、软件滤波等方式消除。

- 电磁干扰:电机、电调等大电流设备会干扰IMU、图传和数据链,需要做好屏蔽和布线。

- 功耗与续航:高性能系统功耗巨大,而电池容量有限,需要在性能和续航之间做权衡。

- 实时性:视觉处理和飞控控制必须在毫秒级完成,对硬件和软件的实时性要求极高。