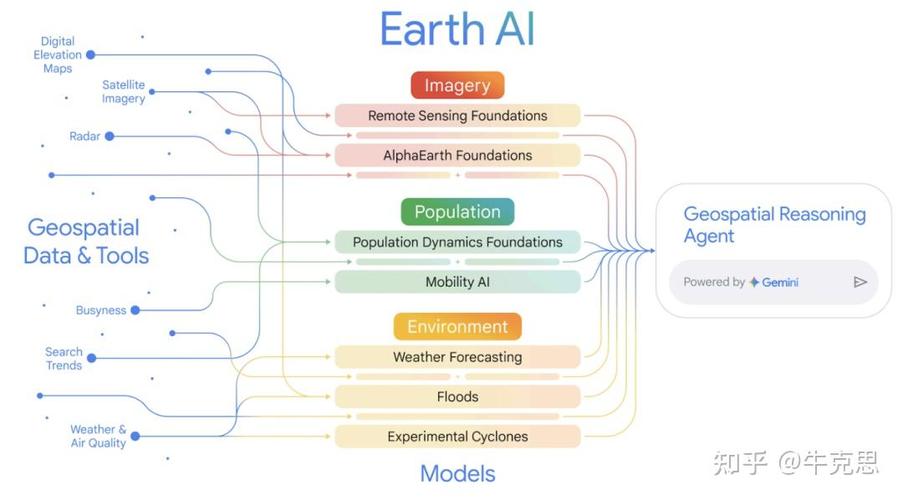

海量数据获取与处理

这是 Google Earth 的基础,没有数据,一切都无从谈起。

a. 多源遥感影像数据

- 卫星影像:

- 高分辨率商业卫星: 如 DigitalGlobe 的 WorldView 系列、GeoEye-1 等,这些卫星能提供亚米级(最高约0.3米)的全色(黑白)和多光谱(彩色)影像,Google 会定期购买和更新这些数据,以保持影像的时效性。

- 中低分辨率卫星: 用于全球覆盖,如 Landsat 系列,用于土地利用变化、植被分析等。

- 航空影像:

对于城市、重点区域等,Google 会使用搭载专业相机(如 Phase One、Large Format Aerial cameras)的飞机进行低空航拍,航空影像分辨率极高,能清晰看到汽车、建筑物细节,并且可以进行倾斜摄影,获取建筑物侧面纹理。

- 街景数据:

通过搭载多个高清摄像头、激光雷达和GPS/IMU(惯性测量单元)的“街景车”采集,这些车辆在全球主要道路行驶,拍摄 360° 全景照片,激光雷达则用于精确测量距离和构建 3D 模型。

b. 地理空间数据处理与增强

- 影像融合与正射校正:

- 正射校正: 消除因地形起伏和传感器姿态导致的影像变形,使其具有精确的地理坐标,这是所有空间分析的基础。

- 影像融合: 将高分辨率的全色影像与低分辨率的多光谱影像融合,生成既有高清晰度又有真实色彩的影像。

- 影像镶嵌与匀光:

- 镶嵌: 将成千上万张来自不同时间、不同传感器、不同光照条件的影像无缝拼接成一幅完整的全球影像,这是极其复杂的工作,需要处理接缝处的色彩、亮度和纹理差异。

- 匀光: 通过算法调整不同影像块的色彩和亮度,使其在视觉上过渡自然,避免出现明显的“补丁”。

- 3D 模型构建:

- 摄影测量: 利用航拍或街景影像,通过计算机视觉算法(如立体匹配、SfM - Structure from Motion)自动提取建筑物轮廓和高度,生成简单的 3D 框架。

- 激光雷达: 通过街景车上的 LiDAR 设备,直接获取数百万个精确的 3D 点云数据,用于构建极其精细的城市 3D 模型。

- 倾斜摄影: 从多个角度(通常是前、后、左、右、上)拍摄地面物体,通过专业软件生成带有真实纹理的 3D 模型,效果非常逼真。

全球三维地形建模

Google Earth 的真实感很大程度上归功于其逼真的地形。

- 高精度 DEM (Digital Elevation Model):

- Google 使用了多种数据源来构建全球高精度数字高程模型。

- SRTM (Shuttle Radar Topography Mission): 航天飞机雷达任务,提供了全球约 90% 陆地地区的 30 米分辨率数据。

- ASTER GDEM: 另一个全球 DEM 数据源。

- 机载激光雷达: 在重点区域,使用飞机搭载 LiDAR 获取亚米级甚至更高精度的地形数据。

- 海洋测深数据: 将海底地形数据整合进来,实现了“潜入海底”的功能。

高效的数据存储与管理

全球 TB 级甚至 PB 级的海量数据(影像、地形、3D 模型、矢量数据等)需要一个强大的存储和管理系统。

- 全球瓦片金字塔模型:

- 这是 Web 地图服务的核心技术,Google 并不存储一张完整的全球地图,而是将数据按不同缩放级别(Level)进行分层,每一层又划分为无数个固定大小的正方形瓦片。

- 金字塔结构: 缩放级别最低时(Level 0),只有 4 张瓦片(全球);每增加一级缩放,瓦片数量就乘以 4,这样,用户在特定视角下,只需要加载当前视野内的少量瓦片,极大地提高了加载速度和效率。

- 分布式文件系统:

- 如 Google 自身的 Google File System (GFS) 或类似架构,用于跨成千上万台服务器存储和管理海量的瓦片数据,确保高可靠性和高吞吐量。

流式传输与实时渲染

这是 Google Earth 的“魔法”所在,它能在普通电脑上流畅地“飞越”地球。

- 流式传输:

- 客户端不会一次性下载所有数据,而是根据用户的视点、高度和方向,按需从 Google 的服务器请求当前视野内所需的瓦片数据,这就像视频流一样,边下边看。

- 全球 CDN (Content Delivery Network):

Google 的影像和 3D 模型数据被缓存在全球成千上万个边缘服务器节点上,当用户请求时,会从地理位置最近的节点获取数据,最大限度地减少网络延迟,保证全球用户都能快速访问。

- 实时渲染引擎:

- OpenGL/DirectX: Google Earth 使用底层的图形 API(如 OpenGL)进行硬件加速渲染。

- LOD (Level of Detail): 在 3D 场景中,远处的物体(如山脉、城市)使用低精度的模型,而近处的物体则自动切换到高精度模型,这大大减少了需要渲染的多边形数量,保证了流畅性。

- 视锥剔除: 只渲染用户视野范围内的物体,忽略视野外的所有内容,大幅提升渲染性能。

搜索与索引技术

如何在地球上找到一个具体的地点?

- 地理搜索引擎:

- Google Earth 的搜索框背后是一个庞大的地理搜索引擎,它索引了海量的地理空间数据,包括:

- 地址: 门牌号、街道、城市、国家。

- 兴趣点: 商店、餐厅、学校、公园等。

- 自然特征: 山脉、河流、湖泊。

- 用户生成内容: 如 Panoramio 照片(已停止服务但曾是重要部分)、维基百科词条等。

- Google Earth 的搜索框背后是一个庞大的地理搜索引擎,它索引了海量的地理空间数据,包括:

- 空间索引:

为了快速查找,所有地理数据都被建立了空间索引(如 R-Tree, Quadtree),使得系统可以根据坐标范围进行高效查询,而不是在海量数据中线性搜索。

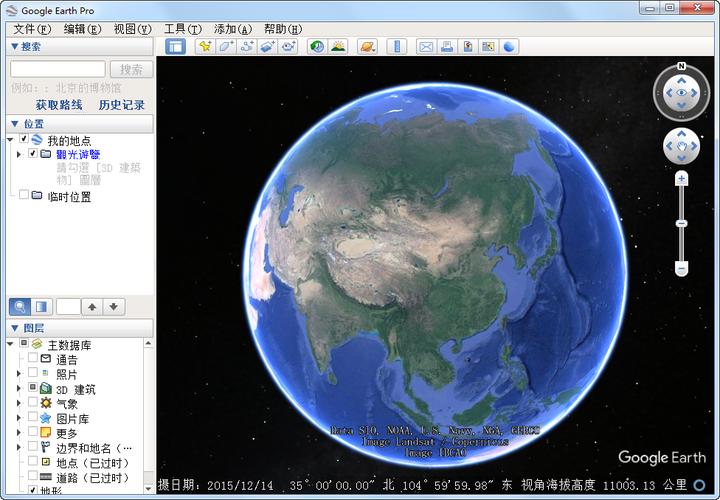

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

开放平台与 API

Google Earth 不仅仅是一个桌面/网页应用,它更是一个平台。

- KML (Keyhole Markup Language):

- KML 是一种基于 XML 的标记语言,是 Google Earth 的“数据交换格式”,用户和开发者可以用 KML 来描述地理信息,

- 在地球上添加点、线、多边形、图标。

- 叠加自定义影像和 3D 模型。

- 创建路径、游览路线和动态的地球仪。

- KML 的出现,使得 Google Earth 成为了一个可扩展、可交互的可视化工具,被广泛应用于科研、教育、新闻等领域。

- KML 是一种基于 XML 的标记语言,是 Google Earth 的“数据交换格式”,用户和开发者可以用 KML 来描述地理信息,

Google Earth 的成功并非依赖于单一技术,而是多项尖端技术的完美融合:

- 数据基础: 通过卫星、航空、街景等多种手段获取海量、多源、高分辨率的数据。

- 处理引擎: 利用强大的地理空间数据处理技术,将原始数据加工成无缝、美观、具有地理坐标的全球数据集。

- 架构核心: 采用瓦片金字塔模型和分布式系统,解决了海量数据的存储和管理难题。

- 用户体验: 通过流式传输、CDN 和高效的实时渲染引擎,实现了流畅的“地球漫游”体验。

- 交互能力: 借助地理搜索引擎和 KML 标准,将复杂的地球数据变得易于搜索、分享和二次开发。

正是这些技术的协同工作,才将一个“数字地球”从概念变为了现实,并深刻地改变了人们认识和使用地理信息的方式。