苹果电脑共享无线网络,简单来说就是将一台Mac的互联网连接通过Wi-Fi分享给其他设备使用,这个过程在macOS中被称为“互联网共享”,无论是你在酒店只能使用一根网线上网,或者你的Mac连接了稳定的Wi-Fi但手机、平板等其他设备需要网络,都可以通过这个功能轻松实现,下面将详细介绍具体操作步骤、设置选项以及可能遇到的问题和解决方法。

我们需要明确共享网络的前提条件:你的Mac必须已经成功连接到了互联网,无论是通过有线以太网、Wi-Fi,还是USB网络共享等方式,如果Mac自身都无法上网,那么自然也无法将网络分享出去,我们将以最常见的“通过Wi-Fi共享”为例进行详细说明。

第一步,打开“系统设置”(在较新的macOS版本中)或“系统偏好设置”(在较旧的macOS版本中),你可以通过点击屏幕左上角的苹果菜单,选择“系统设置”,或者在Dock栏中找到“系统设置”图标并点击进入,进入后,在左侧的边栏中找到并点击“通用”,然后在右侧的选项中找到“互联网共享”并点击进入,如果你使用的是旧版系统,则可以直接在“系统偏好设置”主界面找到“共享”图标并点击。

第二步,配置共享服务,在“互联网共享”设置界面,你会看到两个主要部分:“共享您的连接自”和“要共享给电脑使用”,在“共享您的连接自”下拉菜单中,你需要选择一个已经连接到互联网的网络接口,如果你的Mac是通过以太网(网线)连接到路由器的,就选择“以太网”;如果你的Mac本身是连接到一个已有的Wi-Fi网络的,就选择“Wi-Fi”,这一步是核心,确保你选择的接口本身是畅通的,并且状态显示为“已连接”。

第三步,配置共享的网络名称和密码,在“要共享给电脑使用”区域,勾选“Wi-Fi”选项,下方的“Wi-Fi选项”按钮会变为可点击状态,点击它,在弹出的“Wi-Fi选项”窗口中,你需要设置几个关键参数:

- 网络名称(SSID):这是其他设备在搜索无线网络时看到的名称,你可以自定义一个容易识别的名称,MacShare”或“我的共享网络”。

- 安全:为了保障网络安全,强烈建议选择“WPA2 个人”或“WPA3 个人”(如果你的设备支持),不要选择“无安全”,否则任何人都可以连接你的共享网络,存在安全隐患。

- 密码:根据你选择的安全类型,输入一个8位以上的密码,这个密码是其他设备连接你共享的Wi-Fi时必须输入的,请务必设置一个足够复杂的密码。

- 频段:通常保持默认的“自动”即可,如果你的设备有特殊兼容性问题,可以尝试选择“2.4GHz”或“5GHz”。

- 信道:同样保持默认的“自动”即可,除非你遇到严重的网络干扰问题。 设置完成后,点击“好”返回“互联网共享”主界面。

第四步,开启共享功能,在“互联网共享”设置界面的右上角,你会看到一个“共享”开关,点击它,系统会弹出一个确认对话框,询问“是否要开启互联网共享?”,点击“开启”,你的Mac就开始扮演一个无线路由器的角色,它会发射一个名为你刚才设置的“网络名称”的Wi-Fi信号,稍等片刻,当开关变为灰色且显示“互联网共享:开启”时,表示共享已经成功启动。

你可以在其他需要联网的设备(如手机、平板、另一台电脑等)上,搜索Wi-Fi,找到你设置的“网络名称”,输入密码连接即可上网,需要注意的是,共享网络会消耗Mac的CPU资源和电量,并且可能会影响Mac本身的网络性能,如果同时连接的设备过多,或者进行高带宽的活动(如在线观看高清视频),可能会导致Mac发热量增加,网速变慢。

为了更清晰地展示不同网络接口的共享选项,可以参考下表:

| 共享源(共享您的连接自) | 适用场景 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 以太网 | Mac通过网线连接到路由器、光猫或酒店提供的网络接口 | 最稳定、速度最快的共享方式,适合需要高速稳定共享的场景。 |

| Wi-Fi | Mac自身已连接到一个Wi-Fi网络(如家庭路由器),并将此Wi-Fi再分享出去 | 共享的Wi-Fi信号可能会受到原Wi-Fi信号强度的影响。 |

| USB 适配器/蓝牙 PAN | Mac通过USB网络适配器或蓝牙连接到网络 | 相对少见,通常用于特定场景,如通过手机USB网络共享给Mac后再由Mac分享。 |

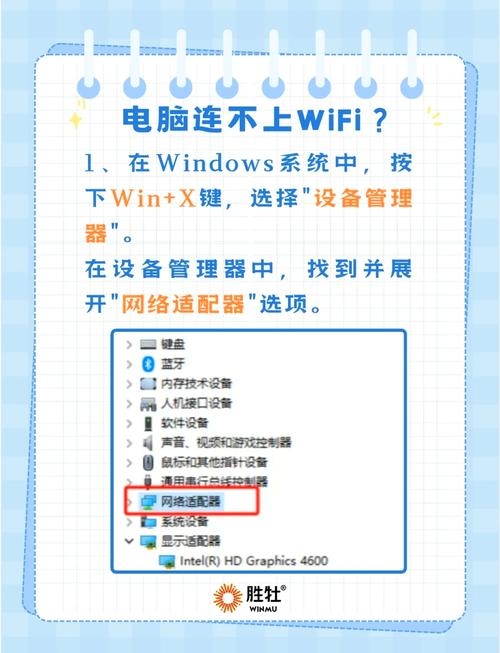

在共享过程中,你可能会遇到一些问题,其他设备搜索不到共享的Wi-Fi信号,这可能是由于“互联网共享”开关未开启,或者Wi-Fi信号被Mac的机身遮挡导致覆盖范围太小,可以尝试将Mac放置在开阔位置,或者靠近需要连接的设备,如果搜索到了但无法连接,请检查密码是否输入正确,或者“Wi-Fi选项”中的安全设置是否过高,导致旧设备不支持,另一个常见问题是连接后无法上网,这可能是由于共享的源网络接口本身不稳定,或者Mac的防火墙设置阻止了共享流量,可以尝试暂时关闭防火墙测试,或者检查源网络连接是否正常。

当你不再需要共享网络时,记得回到“系统设置”->“通用”->“互联网共享”,关闭“共享”开关,以节省电量和避免不必要的网络暴露,苹果电脑的无线网络共享功能非常实用,只需几个简单的步骤就能让Mac变身为一台便携式无线路由器,满足多设备同时上网的需求,只要正确设置并注意使用场景,就能充分发挥其便利性。

相关问答FAQs

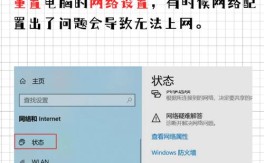

为什么我的Mac开启了互联网共享,但其他设备连接后显示“无互联网访问”? 解答:这种情况通常由以下几个原因造成:1. 共享源网络本身有问题:请确保Mac连接的以太网或Wi-Fi是畅通的,可以在Mac上先打开浏览器尝试上网,确认源网络正常,2. 共享设置错误:检查“互联网共享”设置中,“共享您的连接自”选择的接口是否正确,以及“要共享给电脑使用”中是否正确勾选了“Wi-Fi”并设置了有效的Wi-Fi选项(包括密码和安全类型),3. 防火墙或安全软件拦截:Mac的防火墙或第三方杀毒软件可能会阻止共享流量,尝试暂时关闭它们再测试,4. IP地址冲突:如果共享网络和主网络在同一网段,可能会产生IP冲突,尝试在“Wi-Fi选项”中设置一个不同的“网络掩码”(如255.255.255.0)或“DHCP地址范围”。

使用Mac共享Wi-Fi会消耗多少电量?对电脑性能有影响吗? 解答:是的,使用Mac共享Wi-Fi会显著增加电量消耗,并可能对电脑性能产生一定影响,因为共享网络需要Mac持续运行无线网卡、处理数据包,并进行NAT(网络地址转换)等操作,这会比正常使用时更耗电,对于使用电池供电的笔记本电脑,建议在连接电源适配器的情况下进行长时间共享,以避免电量过快耗尽,在性能方面,如果同时连接的设备较多,或者这些设备在进行高带宽活动(如下载大文件、看视频),可能会导致Mac的CPU使用率上升,机身发热量增加,甚至可能出现轻微卡顿,对于配置较低的旧款Mac,影响可能更为明显,不建议在需要高性能处理任务(如视频剪辑、大型游戏)的同时进行大规模的网络共享。