平板电脑连接无线网络是日常使用中的基础操作,不同品牌和系统的设备在连接步骤上可能略有差异,但整体流程大同小异,以下以主流的iPad(iOS系统)和安卓平板(如三星、华为等)为例,详细说明连接无线网络的方法,并附上常见问题的解决思路。

确保你的平板电脑处于正常工作状态,且周围有可用的无线网络(如家庭Wi-Fi、办公室热点或公共场所的免费Wi-Fi),连接前需确认网络名称(SSID)和密码,部分公共网络可能需要通过网页验证或短信验证码登录。

以iPad(iOS系统)为例,连接步骤如下:

- 打开设置:从屏幕底部向上滑动调出控制中心(或从右上角向下滑动,根据iPad型号不同),点击右上角的“设置”图标,进入系统设置界面。

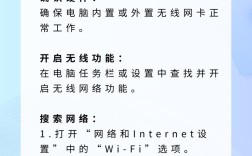

- 选择Wi-Fi选项:在设置菜单中,找到并点击“Wi-Fi”选项(通常位于顶部,图标类似于三个弧形递增的波浪线)。

- 开启Wi-Fi并搜索网络:确保“Wi-Fi”开关处于绿色开启状态,平板会自动搜索周围的无线网络,并列出可用的网络名称(SSID)。

- 选择目标网络并输入密码:在列表中找到你要连接的Wi-Fi名称,点击右侧的箭头图标或直接点击网络名称,如果是加密网络,会弹出密码输入框,准确输入Wi-Fi密码(区分大小写)。

- 连接网络:输入密码后,点击“加入”或“连接”按钮,如果密码正确,平板会尝试连接,稍后会在网络名称旁显示“已连接”,并显示信号强度。

以安卓平板(如华为、小米等)为例,连接步骤如下:

- 进入设置菜单:从屏幕顶部向下滑动调出通知栏,点击右上角的齿轮图标进入“设置”;或通过应用列表找到“设置”应用并打开。

- 选择网络和连接:在设置菜单中,找到“网络和互联网”或类似的选项(部分品牌可能命名为“连接与共享”),点击进入。

- 开启Wi-Fi并搜索网络:点击“Wi-Fi”选项,确保开关已打开,平板会自动扫描并显示附近的Wi-Fi网络列表。

- 连接目标网络:在列表中选择你要连接的Wi-Fi名称,若该网络有密码,会弹出密码输入框。

- 确认连接:输入正确的密码后,点击“连接”或确认按钮,连接成功后,网络名称旁会显示“已连接”,状态栏也会显示Wi-Fi图标。

不同场景下的连接注意事项:

- 连接公共Wi-Fi:咖啡馆、商场等公共场所的Wi-Fi通常无需密码或需通过网页验证,连接后,若自动弹出登录页面,按要求输入手机号或验证码即可;若未自动弹出,可打开浏览器访问任意网页,系统会跳转至认证页面。

- 隐藏网络的连接:如果Wi-Fi网络被隐藏(SSID不广播),需手动添加网络,在iOS设备的“Wi-Fi”设置中点击“其他网络”,在安卓设备的“Wi-Fi”设置中点击“添加网络”,输入网络名称(SSID)、密码、加密类型等信息,然后连接。

- 忘记密码的处理:若家中Wi-Fi密码忘记,可登录路由器管理页面(通常在浏览器输入192.168.1.1或192.168.0.1,账号密码印在路由器底部),在“无线设置”中查看或修改密码;若为公共网络,需联系管理员获取。

常见连接问题及解决方法:

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方法 |

|----------|----------|----------|

| 无法搜索到Wi-Fi网络 | Wi-Fi未开启;路由器故障;距离过远 | 检查平板Wi-Fi开关;重启路由器;靠近路由器尝试 |

| 输入密码后连接失败 | 密码错误;路由器信道拥堵;设备MAC地址过滤 | 确认密码大小写;重启路由器和平板;在路由器设置中添加设备MAC地址 |

相关问答FAQs:

Q1:平板电脑连接Wi-Fi后,显示“已连接”但无法上网怎么办?

A1:这种情况多为网络配置问题,首先检查其他设备(如手机)能否正常上网,若其他设备也无法上网,则是路由器或网络问题,可重启路由器或联系宽带运营商;若其他设备能上网,则可能是平板IP地址冲突,尝试在Wi-Fi设置中点击“忽略此网络”,然后重新连接;或手动设置静态IP地址(需确认路由器分配的IP段)。

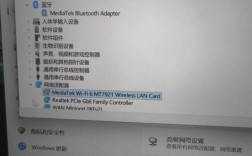

Q2:为什么我的平板电脑搜索不到某个特定的Wi-Fi信号?

A2:可能原因包括:① 该Wi-Fi为隐藏网络,未广播SSID,需手动添加网络名称和密码连接;② 路由器设置了5GHz频段,而部分老旧平板仅支持2.4GHz频段,可登录路由器管理页面,将频段设置为“2.4GHz”或“双频合一”;③ 平台距离路由器过远或有信号屏蔽物(如厚墙、金属物品),可靠近路由器或移除障碍物尝试。