嘉兴嘉赛信息技术有限公司是一家专注于为企业提供全方位信息技术服务的现代化企业,自成立以来,始终致力于通过技术创新和优质服务,助力客户实现数字化转型与业务升级,公司总部位于浙江省嘉兴市,依托长三角地区的区位优势,逐步构建起覆盖华东、辐射全国的服务网络,业务范围涵盖软件开发、系统集成、大数据分析、人工智能应用及信息技术咨询等多个领域。

在软件开发方面,嘉赛信息拥有经验丰富的技术团队,能够根据不同行业客户的个性化需求,提供从需求分析、架构设计到编码测试、运维支持的全流程定制化开发服务,公司先后为金融、制造、零售、教育等多个领域的客户开发了ERP管理系统、CRM客户关系管理平台、移动办公应用等一系列成熟产品,其中部分项目已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权,团队紧跟技术发展趋势,熟练掌握Java、Python、.NET等主流开发语言,以及Spring Boot、Vue.js等前沿技术框架,确保交付的系统具备高可用性、高扩展性和高安全性。

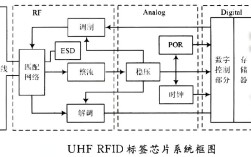

系统集成服务是嘉赛信息的核心业务之一,公司通过整合硬件设备、网络架构与软件系统,为客户提供“一站式”信息化解决方案,从网络规划、服务器部署到数据迁移、系统调试,嘉赛信息的专业团队均能严格按照行业标准执行,确保各子系统之间无缝对接,实现数据高效流转与资源共享,在为某大型制造企业实施智能工厂改造项目中,嘉赛信息通过整合物联网传感器、工业控制软件与MES制造执行系统,帮助客户实现了生产流程的数字化监控与管理,生产效率提升30%,能耗降低15%。

在大数据与人工智能领域,嘉赛信息积极探索技术创新,搭建了大数据处理平台与AI算法模型,为客户提供数据采集、清洗、分析及可视化服务,公司通过机器学习、深度学习等技术,帮助客户挖掘数据价值,优化决策流程,在零售行业,嘉赛信息为连锁超市构建了消费行为分析模型,通过分析顾客购买偏好与消费习惯,精准推荐商品组合,使客户复购率提升20%,公司还开发了智能客服系统、图像识别等AI应用产品,广泛应用于智能安防、智能交通等场景。

嘉兴嘉赛信息技术有限公司始终坚持以客户为中心的服务理念,建立了完善的项目管理制度与售后服务体系,从项目立项到交付验收,每个环节均实行标准化流程管理,确保项目按时按质完成,售后团队提供7×24小时技术支持,定期为客户进行系统巡检与优化,保障客户信息系统的稳定运行,公司注重人才培养与团队建设,通过内部培训与外部交流相结合的方式,提升团队的专业能力与技术水平,目前团队中本科及以上学历人员占比超过85%,拥有多名PMP认证工程师与资深架构师。

嘉兴嘉赛信息技术有限公司将继续深耕信息技术领域,加大在云计算、物联网、区块链等新兴技术的研发投入,不断提升核心竞争力,致力于成为国内领先的信息技术服务提供商,为更多企业的数字化转型赋能。

相关问答FAQs

Q1:嘉兴嘉赛信息技术有限公司的主要服务对象是哪些行业?

A1:嘉兴嘉赛信息技术有限公司的服务对象涵盖多个行业,主要包括金融、制造、零售、教育、医疗、物流等领域,公司针对不同行业的业务特点与需求,提供定制化的信息化解决方案,例如为制造业提供智能工厂改造与MES系统实施,为零售业构建大数据分析平台,为教育行业开发在线教育管理系统等。

Q2:公司如何保障项目交付的质量与进度?

A2:嘉赛信息通过标准化项目管理体系保障质量与进度:在项目启动阶段,成立专项项目组,明确需求范围与交付标准;采用敏捷开发模式,分阶段迭代交付,定期向客户汇报进展;严格执行代码审查、系统测试与第三方验收流程,确保系统稳定性;设立项目风险预警机制,提前识别并解决潜在问题,确保项目按时按质完成。