Zigbee无线传感网络设计与实现:从理论到实践

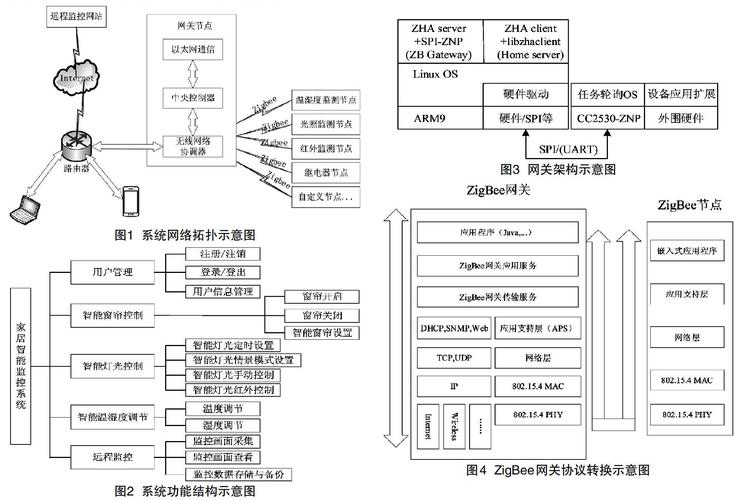

Zigbee是一种基于IEEE 802.15.4标准的低功耗局域网协议,它专为低数据率、低功耗、低成本的无线通信而设计,非常适合电池供电的传感节点,如温度、湿度、光照、烟雾传感器等。

核心概念与设计原则

在开始设计之前,必须理解Zigbee的几个核心概念:

-

设备类型:

- 协调器: 网络的核心,负责启动网络、管理网络节点、分配地址、维护路由表,一个网络中只能有一个协调器,通常由市电供电。

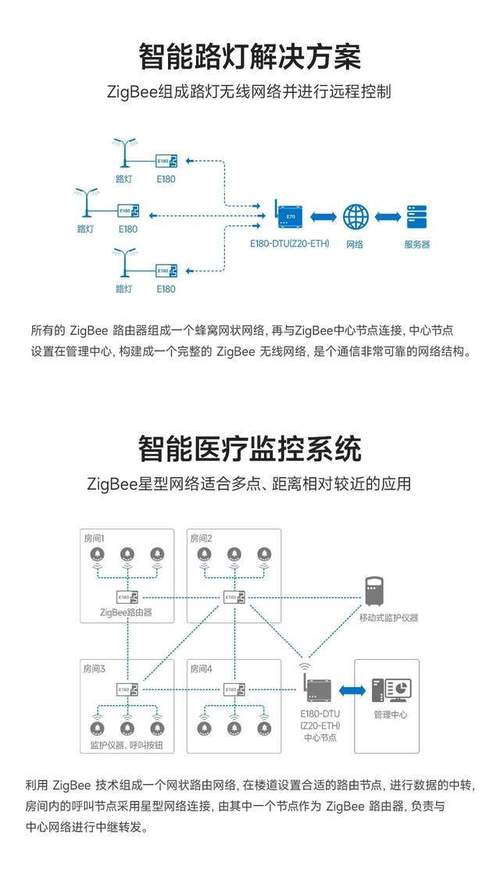

- 路由器: 充当中继,负责扩展网络覆盖范围、转发数据包,它们必须保持电源持续供应。

- 终端设备: 最简单的设备,如传感器,它们功耗极低,大部分时间处于休眠状态,只在需要发送或接收数据时唤醒,可以由电池供电。

-

网络拓扑:

- 星型: 所有终端设备直接与协调器通信,结构简单,但协调器是单点故障,且覆盖范围有限。

- 树状: 协调器作为根节点,路由器作为分支节点,终端设备作为叶子节点,数据沿着树状路径向上或向下传输。

- 网状: 最灵活、最可靠的拓扑,任何设备(路由器或协调器)都可以与其他设备直接通信,也可以通过其他设备中继数据,自愈能力强,网络覆盖范围广。这是Zigbee最常用和最推荐的拓扑。

-

设计原则:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 低功耗: 优先选择终端设备,并优化其休眠/唤醒策略。

- 可靠性: 采用网状拓扑,确保数据多路径传输。

- 可扩展性: 设计网络时考虑未来节点的增加。

- 成本效益: 根据应用场景选择合适的硬件和协议栈。

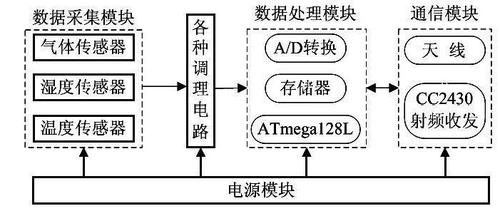

硬件选型

硬件是网络的物理基础,选型至关重要。

| 组件类型 | 推荐型号/系列 | 特点说明 |

|---|---|---|

| Zigbee模块 | TI CC2530/CC2531 | 经典选择,基于8051内核,成本较低,有成熟的Z-Stack协议栈,CC2530支持USB转串口,适合做协调器/路由器,CC2531支持USB转Zigbee,可做协调器或用于PC端调试。 |

| TI CC2652P/CC2652R | 基于ARM Cortex-M内核,性能更强,功耗更低,支持Zigbee 3.0,是新一代主流选择。 | |

| 乐鑫 ESP32-C3/ESP32-S3 | 集成了Wi-Fi和Zigbee,性价比极高,适合需要同时连接Wi-Fi和Zigbee的应用。 | |

| Nordic nRF52840 | 同样是高性能SoC,支持蓝牙5和Zigbee,适合需要多协议共存的应用。 | |

| 主控MCU | STM32系列 | 如STM32L0/L4系列,主打低功耗,与Zigbee模块配合使用,负责处理传感器数据和控制逻辑。 |

| Arduino系列 | 如Arduino Pro Mini (3.3V),非常适合快速原型开发。 | |

| 传感器 | DHT11/DHT22 (温湿度) | 常见且易于使用。 |

| BH1750 (光照) | I2C接口,精度高。 | |

| MQ-2/MQ-135 (烟雾/气体) | 模拟输出,需要ADC采集。 | |

| 其他... | 根据具体应用选择。 | |

| 电源 | 电池 (AA/AAA, 锂电池) | 为终端设备供电,是低功耗设计的核心考量。 |

| USB/DC电源适配器 | 为协调器和路由器供电。 |

推荐组合:

- 入门/低成本:

CC2530模块 + STM32L0x1/Arduino+ 传感器 - 高性能/新项目:

ESP32-C3(自带Zigbee,无需额外模块) + 传感器 - 纯Zigbee方案:

CC2652P模块 + STM32L0x1+ 传感器

软件与协议栈

软件是网络的灵魂,负责控制硬件、管理网络和应用逻辑。

-

Zigbee协议栈:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- Z-Stack (TI): 由德州仪器提供,是业界最成熟、使用最广泛的协议栈之一,支持CC2530/CC2652等芯片,它提供了完整的NWK (网络层) 和 APL (应用层) 功能。

- Zigbee 3.0: 这是一个标准化的、可互操作的版本,它简化了设备配置和加入流程,并确保不同厂商的设备可以协同工作,新项目应尽量选择支持Zigbee 3.0的方案(如CC2652P + Z-Stack 3.x)。

-

开发环境:

- IAR Embedded Workbench: 专业级嵌入式开发环境,编译效率高,是TI官方推荐的Z-Stack开发工具。

- Keil MDK: 另一个主流的ARM开发环境。

- VS Code + PlatformIO: 对于Arduino或ESP32项目,这是更现代、更灵活的选择。

-

应用层开发:

- ZCL (Zigbee Cluster Library): 这是Zigbee应用层的核心,它定义了一系列标准化的“集群”,每个集群代表一种功能(如开关、温度测量),使用ZCL可以确保设备间的互操作性。

- 自定义集群: 如果标准集群无法满足需求,可以自定义非标准集群,但这会牺牲互操作性。

-

调试工具:

- 串口调试助手: 用于打印日志,观察节点入网、数据上报等过程。

- Zigbee网络分析仪: 如 Wireshark + Ubertooth One 或商业的 Sniffer 工具,可以捕获和分析空中报文,是定位网络问题的利器。

网络设计与实现步骤

一个完整的实现流程通常如下:

需求分析

- 监测什么? (温度、湿度、光照、安防状态等)

- 数据上报频率? (每5分钟一次?还是事件触发?)

- 覆盖范围? (一个房间?一栋楼?)

- 节点数量? (10个?100个?)

- 供电方式? (哪些是电池供电?哪些是市电?)

硬件设计与搭建

- 原理图设计: 设计Zigbee模块、MCU、传感器、电源和外围电路。

- PCB设计与制作: 制作PCB板,将所有元器件焊接上去。

- 硬件调试: 上电测试,确保各模块供电正常,MCU能与Zigbee模块正常通信(通过UART)。

固件开发

- 环境搭建: 安装IAR/Keil/VS Code,导入Z-Stack项目。

- 协调器固件:

- 初始化协议栈。

- 启动网络,并允许其他设备加入。

- 处理来自路由器和终端设备的数据请求。

- 路由器/终端设备固件:

- 初始化协议栈。

- 扫描并加入由协调器创建的网络。

- (终端设备) 配置休眠定时器,在休眠和唤醒之间切换。

- 读取传感器数据。

- 将数据通过Zigbee网络发送给协调器(或指定父节点)。

- 应用层逻辑:

- 定义端点、簇。

- 实现数据上报的函数。

- 实现接收控制命令的函数(如果需要)。

组网与测试

- 烧录固件: 将协调器、路由器、终端设备的固件分别烧录到对应的硬件中。

- 启动网络: 给协调器上电,它会自动创建一个Zigbee网络。

- 节点入网: 依次给路由器和终端设备上电,它们会自动搜索并加入协调器的网络。

- 功能测试:

- 日志监控: 通过串口助手观察各节点的入网过程和数据上报。

- 数据验证: 检查协调器是否正确接收到所有终端设备的数据。

- 路由测试: 如果是网状网络,