核心技术栈

这是 Google Assistant 的“骨架”和“肌肉”,支撑着所有功能的实现。

语音技术

这是用户最直观的交互入口,也是 Google 的传统强项。

-

语音识别

- 技术: 主要基于 深度学习模型,特别是 RNN(循环神经网络) 和 CTC(Connectionist Temporal Classification) 算法,近年来,更先进的 Transformer 模型也被广泛应用,因为它能更好地捕捉长距离的语音上下文依赖关系。

- 特点: Google 拥有全球最大的语音数据集,通过 Google Voice Search 等产品持续收集和优化,其识别能力支持上百种语言和方言,并且能适应各种口音、语速和背景噪音(在嘈杂的汽车里也能准确识别)。

- 流程: 你的声音被麦克风捕捉后,被转换成数字信号,然后送入神经网络模型,模型会输出最有可能的文字序列。

-

自然语言理解

- 技术: 这是将识别出的文字“读懂”的关键,它不是一个单一的技术,而是一个复杂的流水线,包括:

- 实体识别: 从句子中提取关键信息,如人名、地点、时间、产品名等。(在“明天下午在上海见张三”中,识别出“明天下午”、“上海”、“张三”)。

- 意图识别: 判断用户的核心意图是什么,这是最核心的一步,决定了 Assistant 要做什么,意图可以是“设置闹钟”、“播放音乐”、“查询天气”等。

- 对话状态跟踪: 在多轮对话中,记住上下文信息,你问“附近有什么好吃的?”,Assistant 回答后,你接着问“第一个怎么样?”,它需要知道“第一个”指的是刚才列表里的第一个。

- 情感分析: 理解用户的情绪(开心、生气、困惑),从而提供更人性化的回应。

- 特点: Google 利用其强大的 BERT 等预训练语言模型,让 NLU 模型能更深刻地理解语言的细微差别、双关语和复杂语境。

- 技术: 这是将识别出的文字“读懂”的关键,它不是一个单一的技术,而是一个复杂的流水线,包括:

-

语音合成

- 技术: Google 已经从传统的拼接合成和参数合成,全面转向了 神经网络语音合成。

- 特点: Google 的 WaveNet 模型(以及后来的 Tacotron)生成的语音在自然度和情感表现上几乎可以媲美真人,它能控制语调、节奏和停顿,让读出来的文字听起来更像是在“说话”而不是“念稿”,这就是为什么 Assistant 的声音听起来越来越自然的原因。

大脑与决策中心

理解了你的意图后,Google Assistant 需要决定“做什么”和“怎么说”。

知识图谱

- 技术: Google 的 Knowledge Graph(知识图谱) 是其信息检索和事实问答的基石,它不是一个简单的数据库,而是一个巨大的、相互连接的知识网络,存储了亿万实体(如人物、地点、概念)及其之间的关系。

- 作用: 当你问“珠穆朗玛峰有多高?”时,Assistant 不会去网页搜索,而是直接从知识图谱中提取“珠穆朗玛峰”这个实体的“高度”属性,并返回精确答案,这保证了回答的准确性和速度。

对话管理器

- 技术: 这是一个基于规则和机器学习的系统,负责整个对话的“导演”。

- 作用: 它根据 NLU 解析出的意图和对话状态,决定下一步行动,它会调用哪个技能,是否需要向用户确认信息,以及如何组织回复,它还负责处理多轮对话的上下文切换。

技能生态系统

- 技术: Google Assistant 不是一个封闭的系统,它通过 Actions on Google 平台,允许开发者和第三方服务接入,创建自己的“技能”(Skills)。

- 作用: 这极大地扩展了 Assistant 的能力,除了 Google 自家的服务(如搜索、地图、Gmail、YouTube),你还可以通过 Assistant 打车、订外卖、控制智能家居设备、玩小游戏等,这个平台采用了类似 App Store 的模式,是 Google Assistant 生态繁荣的关键。

基础设施与平台

所有这些复杂计算都需要强大的硬件和软件平台支持。

Tensor Processing Units (TPU)

- 技术: Google 自研的 AI 专用芯片,专为大规模机器学习工作负载设计。

- 作用: 训练像 BERT、WaveNet 这样复杂的深度学习模型需要巨大的计算资源,TPU 相比传统的 GPU,在性能和能效比上具有优势,是 Google 能够快速迭代和优化其 AI 模型的“秘密武器”。

Google Cloud Platform (GCP)

- 技术: Assistant 的后端服务构建在 GCP 之上,包括 Compute Engine(计算)、BigQuery(大数据分析)、Cloud Pub/Sub(消息队列)等。

- 作用: GCP 提供了全球化的、高可用的基础设施,确保无论你在世界哪个角落,都能快速、稳定地连接到 Assistant,GCP 也将 Google Assistant 的核心能力(如 Dialogflow 对话 AI、Speech-to-Text API)打包成云服务,提供给企业客户。

硬件与端侧智能

Google Assistant 不仅仅存在于云端,它也深度集成在硬件中。

端侧模型

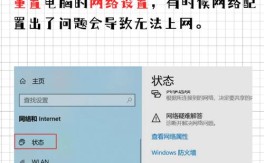

- 技术: Google 将一些轻量级的 AI 模型部署在设备上,如手机、智能音箱、手表等。

- 作用:

- 离线使用: 在没有网络连接时,一些基本功能(如设置闹钟、打开手电筒)依然可以工作。

- 隐私保护: 唤醒词(如 "Hey Google")的检测在端侧完成,音频不会上传到云端,直到被唤醒后才会上传,保护了用户隐私。

- 低延迟: 设备端处理响应更快,体验更流畅。

设备协同

- 技术: 通过 Google Cast、Matter 协议以及 Google 自家的生态,实现跨设备无缝协作。

- 作用: 这是 Assistant 的一个高级特性,你可以在手机上说“把照片投到电视上”,Assistant 会协调你的手机和电视完成操作,或者,在厨房的音箱上设置一个定时器,然后跑到卧室,在 Nest Hub 上查看这个定时器,这背后是设备发现、状态同步和统一控制的复杂技术。

未来发展方向

Google Assistant 的技术仍在不断演进,未来的趋势包括:

- 多模态交互: 从单纯的语音交互,发展到结合视觉(摄像头)、屏幕(触摸)、手势等多种交互方式,提供更丰富的体验。

- 上下文感知与主动智能: Assistant 将不再是一个被动等待指令的工具,而是能主动理解你的习惯和情境,在你需要之前就提供帮助,当你拿起手机准备出门时,它自动为你播报路况和日程。

- 更强的个性化与记忆: Assistant 会更深入地学习你的个人偏好、习惯和关系,提供真正“懂你”的个性化服务。

- 更自然的对话: 追求能进行开放式、有逻辑、有情感的深度对话,而不仅仅是完成预设好的任务。

Google Assistant 的技术是一个高度集成的复杂系统,其核心可以概括为:

以深度学习驱动的语音和语言技术为入口,以强大的知识图谱和对话管理为大脑,以开放的技能生态为能力扩展,以 Google 的云和端侧硬件基础设施为支撑,最终实现了一个无处不在、不断进化的个人智能助理。

它的成功,不仅是单一算法的胜利,更是 Google 在 数据、算法、算力、生态 四个维度上综合实力的体现。