在视觉技术发展的历程中,黑白与彩色这两种形态的共存与融合,始终是推动行业进步的重要动力,从早期摄影的单一色调到如今数字影像的丰富色彩,兼容技术的演进不仅解决了两种模式并存的矛盾,更拓展了视觉表达的可能性,黑白与彩色并非对立关系,而是技术发展中相互补充的两种范式,而兼容技术则是连接这两种范式的桥梁,其核心在于如何在保留各自优势的前提下实现无缝切换与协同应用。

黑白技术的本质是对光影结构的极致提炼,通过灰阶层次展现物体的轮廓、质感和空间关系,在摄影领域,黑白影像凭借其抽象性和象征性,成为艺术家表达情感的重要工具;在工业检测中,黑白图像的高对比度特性则能清晰呈现微小缺陷,随着人们对真实色彩的追求日益强烈,彩色技术逐渐成为主流,彩色影像通过RGB三原色的组合,能够还原人眼所见的自然世界,在广告、医疗、安防等领域具有不可替代的优势,但彩色技术的普及并不意味着黑白技术的消亡,反而因其在特定场景下的独特价值,与彩色技术形成了长期共存的状态。

兼容技术的出现,正是为了解决两种技术模式在设备、格式和显示等方面的差异,在模拟时代,兼容技术主要体现在胶片和显示设备的双重设计上,早期的电视接收器通过内置的色度解码电路,既能接收彩色信号也能兼容黑白信号,当信号为彩色时,色度通道被激活;当信号为黑白时,系统自动关闭色度处理,仅保留亮度信息,这种“向后兼容”的设计思路,确保了黑白设备在彩色时代仍可正常使用,避免了技术资源的浪费,随着数字技术的发展,兼容技术进入了新的阶段,其核心从硬件层面的适配转向了算法层面的数据处理。

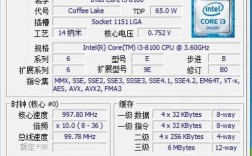

数字时代的兼容技术首先体现在图像采集环节,现代数码相机普遍采用“RAW+JPEG”的双格式输出模式,其中RAW文件记录了传感器捕捉的原始数据,包含完整的灰阶和色彩信息,而JPEG文件则可根据用户需求选择黑白或彩色模式,这种设计允许用户在后期处理中自由切换色彩模式,无需重新拍摄,摄影师可以先拍摄彩色RAW文件,通过后期软件调整色相、饱和度等参数,将其转换为黑白影像,同时保留细节层次,部分高端传感器还配备了“模拟+数字”双输出功能,能够同时生成黑白和彩色两路信号,满足专业用户对两种模式同步应用的需求。

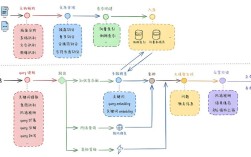

在图像处理与存储方面,兼容技术主要通过标准化格式和算法优化实现,JPEG、PNG等通用图像格式支持色彩模式的选择,用户可在保存时指定为灰度(黑白)或真彩色,而HEIF等新兴格式则在压缩效率的基础上,进一步优化了色彩与灰阶数据的混合存储,使得同一文件中可包含不同色彩版本的内容,对于视频领域,H.264、H.265等编码标准通过引入“色彩空间转换”技术,实现了YUV(亮度-色度)与RGB(红-绿-蓝)的灵活切换,从而兼容黑白与彩色两种显示需求,在低带宽环境下,视频流可仅传输Y通道(亮度信息)以实现黑白显示,而在高带宽条件下,再补充UV通道(色度信息)还原色彩。

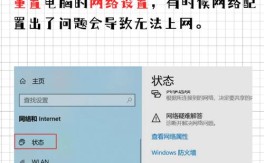

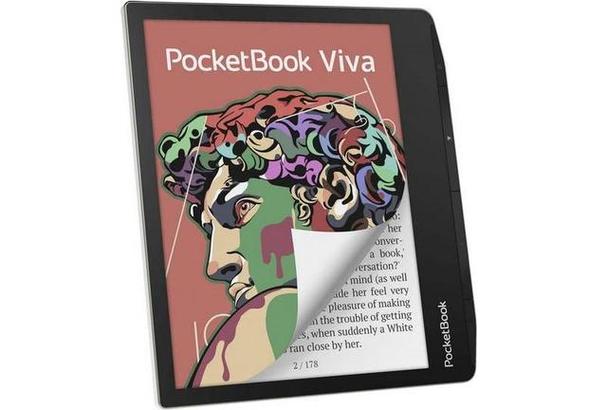

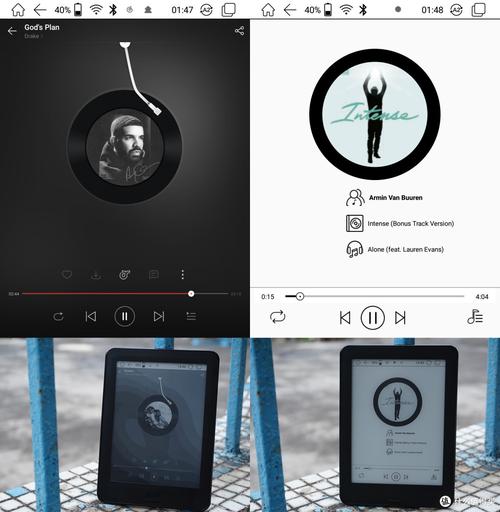

显示设备的兼容技术则是连接内容与用户的最后一环,现代显示器和屏幕几乎都支持“自动检测色彩模式”功能,当输入信号为黑白时,系统会关闭背光的色彩补偿电路,以减少不必要的功耗;当输入彩色信号时,则激活全色域显示,在智能手机领域,部分机型提供了“黑白模式”开关,通过软件算法将实时拍摄的彩色画面转换为黑白,同时保留取景框内的色彩预览,方便用户对比效果,这种“软硬结合”的兼容方案,既满足了用户的个性化需求,又避免了硬件资源的重复投入。

从技术本质上看,黑白与彩色的兼容并非简单的“开关切换”,而是对数据结构的深度重构,黑白影像的核心是亮度信息(Luminance),而彩色影像在此基础上增加了色度信息(Chrominance),兼容技术的关键在于如何高效地分离、提取和重组这两类信息,在黑白转彩色的过程中,AI算法通过学习大量彩色图像的像素关联规律,可以为灰度图像填充合理的色彩信息;而在彩色转黑白的过程中,则可通过“通道混合器”调整红、绿、蓝通道的权重,模拟传统黑白摄影的滤镜效果,突出特定层次的表现力。

随着计算摄影和元宇宙技术的发展,黑白与彩色的兼容将进入更智能的阶段,实时渲染引擎可能允许用户在虚拟场景中自由切换视觉风格,黑白模式用于强调结构,彩色模式用于还原细节;而在医疗影像领域,兼容技术或将实现病理切片的“伪彩色”标注与原始黑白图像的同步显示,辅助医生更精准地诊断,量子点、OLED等新型显示技术的成熟,将进一步优化黑白对比度和彩色色域的表现,为兼容技术提供更优质的硬件基础。

相关问答FAQs:

Q1:为什么有些黑白照片比彩色照片更具艺术感染力?

A1:黑白照片通过去除色彩干扰,迫使观众更关注光影、构图和情感表达,其灰阶层次能够强化画面的戏剧张力,例如高对比度的光影可以营造神秘感,柔和的过渡则能传递宁静氛围,黑白影像具有“去时间化”的特质,避免了彩色照片中因服装、环境色彩变化带来的时代感限制,更容易引发跨时代的情感共鸣,而彩色照片的优势在于还原真实场景,但在艺术表现上,若色彩运用不当,反而可能分散对主体和情感的注意力。

Q2:兼容技术是否会降低图像质量?

A2:兼容技术本身并不必然导致质量下降,其效果取决于实现方式,在硬件层面,若设备采用原生双传感器或独立处理通道,黑白与彩色图像的质量均可保持原生水平;而在软件层面,转换过程中的压缩算法、插值方法等会影响细节保留,简单的“去色”操作可能丢失色彩通道中的部分信息,导致黑白照片层次感减弱;而基于AI的智能转换则能通过学习优化细节,甚至提升某些表现效果,选择成熟的兼容技术方案,并合理设置处理参数,是确保图像质量的关键。