手机用不了4G网络确实会让人感到困扰,尤其是在需要快速上网或处理重要事务时,遇到这种情况时,不要慌张,可以按照以下步骤逐一排查和解决,通常能找到问题所在并恢复正常使用。

最基础也是最容易忽略的是检查手机的“飞行模式”,飞行模式开启后,所有网络连接都会被切断,自然无法使用4G网络,只需从手机屏幕顶部向下滑动(不同品牌手机操作可能略有差异),打开快捷设置面板,确认飞行模式是否处于关闭状态,如果已开启,点击关闭即可,部分手机设置了“数据开关”,如果这个开关被误关闭,同样会导致无法使用移动数据,同样在快捷设置面板或“设置”-“移动网络”中找到并开启数据开关。

检查手机的网络模式设置,手机可能错误地选择了2G或3G网络模式,导致无法连接4G网络,进入手机的“设置”-“移动网络”-“首选网络类型”,确保选择的是“4G/3G/2G自动选择”或仅“4G”(部分手机可能显示为“LTE”),如果当前设置不正确,更改为正确的网络模式后,手机会自动重新搜索并连接4G网络,需要注意的是,不同品牌和型号的手机,菜单路径可能略有不同,可以参考手机说明书或在网上搜索具体型号的设置方法。

如果以上设置都正确,那么可能是SIM卡出现问题,SIM卡是连接移动网络的“钥匙”,如果SIM卡接触不良、损坏或欠费,都会导致无法使用4G网络,可以尝试取出SIM卡,用干净的软布擦拭金属触点,然后重新插入手机,确保SIM卡安装到位,如果身边有另一部支持4G的手机,可以将这张SIM卡插入测试,如果能正常使用4G网络,则说明问题出在原手机上;如果另一部手机也无法使用4G,则可能是SIM卡损坏或欠费,需要联系运营商客服查询或更换SIM卡。

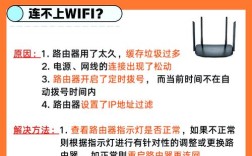

运营商网络问题也是一个常见原因,虽然这种情况较少见,但有时运营商的基站故障、区域网络维护或信号覆盖不佳,也会导致手机无法连接4G网络,可以尝试换个位置使用手机,比如从室内走到室外,或者到其他地方看看是否能恢复4G信号,也可以询问身边的人是否在同一区域遇到了相同的网络问题,如果大家都遇到,很可能是运营商的网络问题,只需等待运营商修复网络即可。

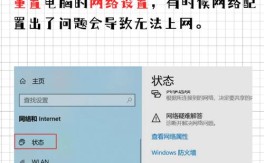

手机系统的软件故障也可能导致网络异常,长时间使用手机后,系统缓存文件可能会损坏,影响网络功能,可以尝试清理手机的缓存数据,进入“设置”-“存储”-“缓存空间”或“清理缓存”(不同手机路径不同),清理完成后重启手机,如果清理缓存无效,还可以尝试恢复手机的网络设置,进入“设置”-“系统”-“重置选项”-“重置网络设置”(注意:此操作会清除已保存的Wi-Fi密码和蓝牙配对信息),然后重新连接Wi-Fi并输入APN设置(APN设置可咨询运营商获取)。

如果以上方法都无法解决问题,可能是手机硬件故障,手机的基带芯片(负责网络通信的核心部件)损坏或天线出现问题,都会导致无法连接4G网络,这种情况通常需要联系手机品牌的官方售后服务中心进行检测和维修。

为了更清晰地排查问题,可以参考以下步骤总结:

| 排查步骤 | 具体操作 | 可能原因 |

|---|---|---|

| 检查基础设置 | 确认飞行模式关闭、数据开关开启 | 误操作导致网络功能关闭 |

| 检查网络模式 | 设置“首选网络类型”为4G/3G/2G自动选择 | 网络模式选择错误 |

| 检查SIM卡 | 取出SIM卡擦拭金属触点,或插入其他手机测试 | SIM卡接触不良、损坏或欠费 |

| 检查运营商网络 | 换位置使用,询问他人情况 | 基站故障、区域维护或信号覆盖差 |

| 软件故障排查 | 清理缓存、重置网络设置、重启手机 | 系统缓存损坏、软件故障 |

| 硬件故障排查 | 联系官方售后检测 | 基带芯片或天线损坏 |

手机无法使用4G网络的原因多种多样,从简单的设置错误到复杂的硬件故障都有可能,用户可以根据上述步骤,由简到繁逐一排查,大部分问题都能通过自身操作得到解决,如果尝试所有方法后问题依旧,建议及时寻求专业人士的帮助,以免耽误正常使用。

相关问答FAQs:

Q1:为什么我的手机显示有4G信号,但上网速度却很慢?

A:即使显示4G信号,上网速度慢也可能由多种原因导致,可能是当前区域网络拥堵,用户过多导致网速下降;可能是后台应用过多占用网速,可以关闭不必要的后台应用或重启手机;手机信号格数可能充足,但实际网络质量不佳,可以尝试换个位置使用;也可能是运营商套餐限速,如果当月流量使用超出套餐限额,运营商会对网速进行限制,可以联系客服查询。

Q2:更换了新的SIM卡后,手机还是无法使用4G网络,怎么办?

A:如果确认是新SIM卡(已激活且正常),插入手机后仍无法使用4G网络,首先检查手机的“APN设置”是否正确,APN(接入点名称)是手机接入移动网络的配置,错误的设置会导致无法上网,进入“设置”-“移动网络”-“接入点名称(APN)”,检查APN名称、APN协议等参数是否与运营商提供的设置一致(可拨打运营商客服电话获取),如果APN设置正确,可能是手机不支持新SIM卡的频段,尤其是较旧的手机可能不支持4G+或某些频段的4G网络,可以咨询手机品牌或运营商确认手机支持的频段。