电脑有网络但网页无法打开是一个常见且令人困扰的问题,其背后可能涉及多种因素,从简单的网络配置错误到复杂的系统或服务故障,要解决这个问题,需要像侦探一样逐步排查,从最简单的原因开始,逐步深入到更复杂的层面,以下将详细分析可能导致此问题的各种原因及相应的解决方法。

最基础也是最容易忽略的一点是浏览器的自身问题,浏览器作为我们访问网页的工具,其内部状态异常往往是罪魁祸首之一,浏览器缓存和Cookie虽然能提升网页加载速度,但有时它们会损坏或过期,导致与网站服务器之间的通信失败,清除浏览器的缓存和Cookie数据通常能解决问题,操作方法通常在浏览器的“设置”或“选项”菜单中可以找到,除了缓存,浏览器扩展程序(如广告拦截器、VPN插件等)也可能干扰正常的网页加载,某些扩展程序可能会错误地屏蔽正常网站的脚本或资源请求,从而造成页面无法显示,解决方法是暂时禁用所有扩展程序,然后逐一启用,以确定是哪个扩展引起了问题,如果问题解决,再考虑删除或替换有冲突的扩展,浏览器本身的软件故障也不能排除,浏览器核心文件损坏或版本过旧可能导致兼容性问题,尝试将浏览器更新到最新版本,或者干脆卸载后重新安装一个干净的版本,是排查此类故障的有效手段。

DNS(域名系统)解析失败是另一个非常常见的原因,互联网上的网站是通过IP地址来定位的,而DNS的作用就是将我们输入的域名(如www.google.com)翻译成对应的IP地址,如果DNS服务器出现问题,或者本地的DNS缓存出现了错误,即使你的网络连接正常,也无法找到正确的“地址”,自然也就打不开网页,要解决这个问题,可以尝试刷新DNS缓存,在Windows系统中,可以通过命令提示符(管理员)输入ipconfig /flushdns命令来完成,在macOS或Linux系统中,则可以使用sudo dscacheutil -flushcache或sudo /etc/init.d/nscd restart等命令,如果刷新后问题依旧,可以尝试更换DNS服务器,除了由网络服务提供商自动分配的DNS外,公共DNS服务器如Google Public DNS(8.8.8.8和8.8.4.4)或Cloudflare DNS(1.1.1.1和1.0.0.1)通常更稳定、响应更快,且能有效避免某些地区的网络限制,更改DNS服务器的设置可以在网络连接属性中进行。

网络连接本身的状态需要被仔细检查,电脑显示“有网络”并不代表网络连接是通畅无阻的,这个“有网络”的指示灯通常只是表示你的设备已成功连接到路由器或调制解调器,但路由器本身可能无法正常连接到互联网,需要检查路由器和光猫(如果使用光纤)的工作状态,观察设备上的指示灯,特别是“互联网”(Internet)或“WAN”端口对应的灯,如果它闪烁异常或不亮,则说明问题出在“最后一公里”的连接上,可以尝试重启路由器和光猫,正确的重启顺序是:先关闭光猫和路由器的电源,等待约一分钟,然后先开启光猫电源,待其完全启动(通常指示灯稳定)后,再开启路由器电源,这个过程被称为“重启大法”,能有效解决许多临时的网络设备故障,如果重启后问题依旧,可能是网络服务提供商那边出现了故障,可以拨打客服电话确认。

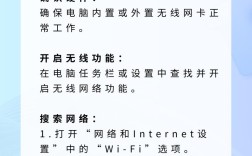

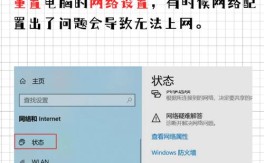

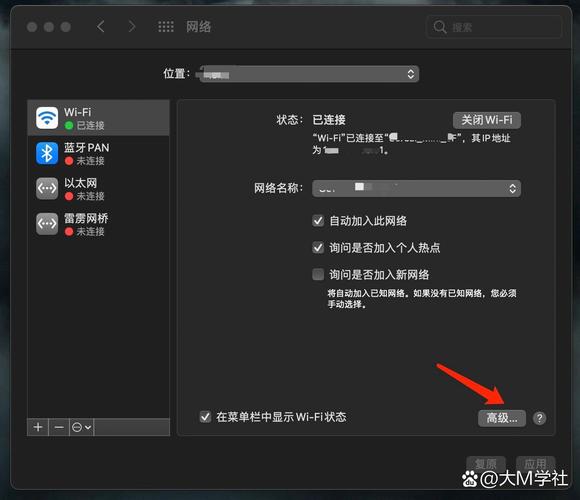

电脑的网络配置也可能存在异常,一个典型的例子是IP地址冲突,如果你的设备被网络中的其他设备分配了相同的IP地址,就会导致网络连接不稳定或中断,在Windows中,可以尝试让操作系统自动获取IP地址和DNS服务器地址(即设置为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”),如果手动配置了IP,但配置有误,同样会导致问题,另一个需要检查的是代理服务器设置,在某些网络环境中(如公司或学校),需要通过代理服务器上网,但如果这个设置被错误地开启或配置了错误的地址,就会导致所有网页无法访问,在Windows的“Internet选项”或macOS的“网络”设置中,检查代理设置,确保它没有被错误地启用,如果不需要使用代理,最好选择“不使用代理”或“自动检测设置”。

更进一步,防火墙或安全软件的过度拦截也可能导致网页无法打开,无论是Windows自带的防火墙,还是第三方杀毒软件、安全套装,它们都内置了网络防火墙功能,用于阻止恶意网络连接,有时这些软件可能会将正常的网站误判为威胁并加以拦截,或者其规则设置过于严格,阻止了浏览器与网络之间的通信,解决方法是暂时禁用防火墙或安全软件,然后尝试访问网页,如果问题解决,说明确实是软件拦截所致,你需要重新启用安全软件,并将其添加到“信任列表”或“白名单”中,或者调整其防火墙规则,以允许你的浏览器程序正常访问网络,请务必注意,在排查问题时短暂禁用防火墙是安全的,但解决后一定要重新开启,以免系统暴露在风险之下。

在系统层面,一些深层次的问题也可能导致此现象,网络协议栈(TCP/IP)的损坏,网络协议是电脑与网络通信的基础规则,如果这些规则文件出现损坏,就会导致所有基于网络的程序无法正常工作,在Windows中,有一个内置的命令可以修复这个协议栈,即以管理员身份运行命令提示符,然后依次输入netsh winsock reset和netsh int ip reset命令,完成后重启电脑,这两个命令会重置系统的网络套接字和IP设置,往往能解决一些疑难杂症,病毒或恶意软件的感染也是一个不可忽视的因素,某些恶意程序会修改系统网络设置、篡改Hosts文件(该文件用于将域名映射到特定IP,常被用于屏蔽广告或恶意网站,但也可能被病毒利用来阻止访问正常网站),或者直接占用网络资源,运行一次全面的病毒扫描是必要的。

可以尝试一些更底层的网络诊断命令来定位问题,最常用的工具是ping命令,它可以测试你的电脑与另一台计算机(如一个公共DNS服务器或网站服务器)之间的网络连通性,在命令提示符中输入ping 8.8.8.8,如果收到回复,说明你的电脑可以正常到达互联网,问题可能出在DNS或浏览器本身,如果无法ping通,则说明网络连接存在问题,另一个有用的命令是tracert(Windows)或traceroute(macOS/Linux),它可以显示数据包从你的电脑到目标服务器所经过的每一跳路由器,通过分析输出结果,可以判断是在哪一跳的网络链路上出现了延迟或丢包,从而将故障范围缩小到具体的网络节点。

电脑有网络但网页打不开是一个由多种因素交织造成的复杂问题,解决它的关键在于系统性的排查,遵循“从简到繁”的原则:先检查浏览器本身,再验证DNS和网络连接,然后检查系统配置和安全软件设置,最后深入到系统底层和网络协议层面,通过耐心地逐一测试和验证,绝大多数类似问题都能够被成功定位并解决。

相关问答FAQs

问题1:我已经尝试了重启路由器和电脑,但问题依旧,下一步应该做什么? 解答: 如果重启设备无效,建议进行更深入的检查,尝试使用其他设备(如手机、平板或另一台电脑)连接同一个Wi-Fi网络,看看是否能正常上网,如果其他设备也无法上网,那么问题很可能出在路由器、光猫或网络服务提供商(ISP)的线路上,可以检查光猫和路由器的指示灯状态,特别是“PON”、“LOS”或“Internet”灯,如果红灯常亮或闪烁,说明光信号中断,需联系ISP报修,如果只有一台设备无法上网,则问题集中在该设备上,应重点检查其网络设置、防火墙、DNS配置或浏览器是否异常。

问题2:为什么我电脑上的某些网站能打开,但另一些网站打不开?

解答: 这种情况通常指向更具体的问题,而非全局性的网络中断,考虑DNS污染或劫持,某些特定的DNS服务器可能无法解析特定网站的域名,尝试更换为可靠的公共DNS(如8.8.8.8或1.1.1.1)看看问题是否解决,可能是网站服务器本身的问题,你可以通过在其他设备或使用在线工具(如DownDetector)查询该网站是否处于宕机状态,检查你的Hosts文件是否被修改,该文件位于C:\Windows\System32\drivers\etc\(Windows)目录下,用记事本打开并查看是否有将无法访问的网站域名映射到错误IP的条目,如有可将其注释掉(在行首加#),某些安全软件或代理设置可能只针对特定域名或URL进行了拦截,需要检查其规则列表。