无人机技术的快速发展为航拍摄影、商业巡检、农业植保等领域带来了极大便利,但同时也因隐私保护、飞行安全、国家安全等问题,引发了全球各国对无人机使用和拍摄行为的严格监管,不同国家基于自身法律法规、文化背景和安全需求,对无人机拍摄制定了差异化的禁止或限制性规定,以下从主要国家及地区出发,详细梳理其禁止无人机拍摄的具体场景、区域和条件,帮助使用者了解并规避法律风险。

欧洲地区:严格分级管理,重点区域全面禁飞

欧洲国家普遍将无人机按重量、用途分级管理,对人口密集区、敏感场所、机场周边等实施严格限制,部分区域完全禁止拍摄。

-

法国:根据法国民航局(DGAC)规定,无人机拍摄需遵守“分区管理”原则,在机场、核电站、军事基地、监狱等“敏感区域”及周边500米至8公里范围内,完全禁止任何无人机飞行和拍摄;在城市公园、人群聚集区(如海滩、节日活动现场),若无人机重量超过800克,需提前向当局申报并获得许可,且拍摄时必须避开人群隐私;在农村或开阔地带,小型无人机(低于2公斤)可自由拍摄,但禁止夜间飞行(除非配备特殊照明设备)。

-

德国:德国将无人机分为“开放类”和“特定类”,其中拍摄行为受额外约束,在机场、军事禁区、政府机关、自然保护区核心区等区域,禁止任何无人机拍摄;在住宅区、学校、医院周边,若无人机搭载摄像头,需确保飞行高度不低于30米,且不能对地面人员形成持续监控,否则可能涉嫌侵犯隐私;商业拍摄(如影视制作、广告)必须获得联邦航空局(LBA)许可,并提交详细的飞行计划和隐私保护方案。

-

英国:英国民航局(CAA)规定,在机场、飞行控制区、皇家财产(如白金汉宫、温莎城堡)等“禁区”内,绝对禁止无人机拍摄;在城市中心、公园等人口密集区,无人机重量超过250克即需注册,且拍摄时需遵守“150米高度限制”和“50米远离人群”规则;若拍摄涉及敏感设施(如输电塔、石油管道),需提前向基础设施运营商申请许可,否则可能面临刑事指控。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

北美地区:以安全为核心,隐私与国家安全并重

美国和加拿大对无人机拍摄的监管侧重于飞行安全和公共隐私,同时对涉及国家安全的场景实施严格禁止。

-

美国:美国联邦航空管理局(FAA)通过《联邦法规法典》第107部规范无人机使用,明确禁止在以下场景拍摄:机场及终端区(以机场为中心半径4英里内)、核电站、军事基地、国家边境线附近(通常为25英里内)、白宫及政府核心建筑;各州和地方政府可增设限制,例如在加利福尼亚州,禁止在海滩、公园等公共场所对他人进行“持续拍摄”,否则可能违反州隐私法;商业拍摄需获得FAA颁发的“ part 107 商业许可证”,并遵守“日间飞行”“视距内飞行”等规则。

-

加拿大:加拿大交通部(Transport Canada)将无人机分为“微型”(<100克)、“轻型”(1-25公斤)等类别,其中拍摄行为需额外注意:在机场、军事禁区、监狱、原住民保留地等区域,完全禁止无人机拍摄;在城市或乡村,若无人机搭载摄像头,飞行时需与人群、建筑物保持30米以上距离,且不得对私人住宅进行“窥探式拍摄”(如透过窗户拍摄室内);商业拍摄需申请“特别飞行运行证书”(SFOC),并提交隐私影响评估报告。

亚洲地区:差异化监管,安全与隐私保护并重

亚洲国家因文化背景和安全需求不同,对无人机拍摄的禁止规定呈现较大差异,部分国家将国家安全置于优先位置。

-

中国:作为无人机生产和消费大国,中国对无人机拍摄实行“实名登记+飞行审批”制度,明确禁止在以下区域拍摄:机场、军事管理区、边境口岸、核设施、重要水利枢纽、党政机关核心区;在城市人口密集区,若无人机重量超过4公斤,或进行商业拍摄,需向空管部门申请“飞行计划”,并获得批准;对“敏感时段”(如重大会议、节日活动)实施临时禁飞,例如北京、上海等城市在国庆、春节等假期期间,通常全域禁止“低慢小”无人机飞行。

-

日本:日本国土交通省(MLIT)将无人机分为“微型”(<200克)、“小型”(200-4公斤)等,禁止拍摄的场景包括:机场、皇室设施(如皇居、新宿御苑)、核电站、军事基地;在公园、学校等公共场所,若无人机搭载摄像头,需提前向当地政府申报,且飞行高度不得超过150米,禁止对他人进行“近距离拍摄”(如聚焦人脸);商业拍摄需获得“无人机操作许可证”,并遵守“避开住宅区”等隐私保护要求。

-

印度:印度民航局(DGCA)出于国家安全考虑,对无人机拍摄实施严格限制:在边境地区(如中印边界、印巴边界)、军事控制区、政府机关周边5公里内,全面禁止无人机飞行和拍摄;在城市中,若无人机重量超过2公斤,需向警方申请“飞行许可”,且拍摄内容不得涉及“基础设施敏感信息”(如桥梁、变电站);禁止在宗教场所、人群聚集区进行无人机拍摄,以防引发恐慌或踩踏事件。

其他国家及地区:特殊场景下的全面禁止

除上述主要国家外,部分国家和地区基于独特国情,对无人机拍摄设置了更严格的限制:

-

阿联酋(迪拜):作为国际航空枢纽,迪拜禁止在机场(如迪拜国际机场、阿勒马克图姆机场)周边15公里内、皇室宫殿、石油设施等区域进行无人机拍摄;游客若需拍摄,必须通过“迪拜民航局”在线申请许可,并购买无人机保险,否则无人机将被没收并处以高额罚款。

-

澳大利亚:澳大利亚民航安全局(CASA)规定,在机场、森林火灾区、原住民神圣遗址等区域,禁止无人机拍摄;在城市中,若无人机重量超过2公斤,需注册并获得“遥控飞行员证书”(RePL),且拍摄时需避开私人住宅,否则可能违反《隐私法》和《刑法》。

-

新加坡:新加坡民航局(CAAS)对无人机拍摄实行“许可制”,禁止在樟宜机场、军事基地、港口设施等敏感区域飞行;在组屋区、学校等公共场所,若无人机搭载摄像头,需确保飞行高度不低于10米,且不能对他人进行“持续跟踪拍摄”,否则可能被指控“骚扰”。

各国禁止无人机拍摄的共性原则

尽管各国规定存在差异,但普遍遵循以下核心原则:一是安全优先,机场、军事基地等关乎公共安全的区域全面禁飞;二是隐私保护,禁止对他人进行未经授权的近距离或持续拍摄;三是国家安全,边境、政府机关等敏感区域严格限制;四是分类管理,根据无人机重量、用途制定差异化规则,小型无人机在开阔地带相对宽松,大型或商业无人机则需严格审批。

使用者在跨国飞行或拍摄前,务必通过各国民航局、交通部门官网查询最新规定,或向当地航空管理机构咨询,避免因不了解法律而面临罚款、拘留甚至刑事责任。

相关问答FAQs

Q1:在外国旅游时,用无人机拍摄风景需要注意哪些法律风险?

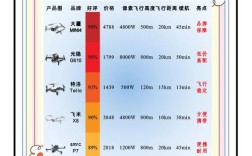

A:在国外旅游使用无人机拍摄,需优先了解以下几点:① 禁飞区域:避开机场、军事基地、政府机关等敏感区域,可通过当地民航局官网或APP查询“禁飞地图”;② 重量限制:若无人机重量超过250克(如DJI Mini 3 Pro),需提前注册并购买保险;③ 隐私合规:避免对他人进行近距离拍摄,尤其在欧洲、北美等地,侵犯隐私可能面临民事诉讼;④ 许可申请:商业拍摄或重量较大的无人机,需提前向当地空管部门申请飞行许可,通常需提交飞行计划、保险证明等材料,建议出行前下载当地无人机监管APP(如FAA’s B4UFLY、UK’s DroneAssist),实时查看飞行限制。

Q2:如果无意中在禁飞区域拍摄了无人机,会有什么后果?

A:后果因国家、情节严重程度而异:① 轻度违规(如在非敏感禁飞区短暂飞行):可能被警告、罚款(如美国FAA罚款最高可达2.5万美元,中国罚款最高可达2000元);② 中度违规(如在人群密集区违规拍摄):除罚款外,无人机可能被没收,情节严重者需承担民事责任(如侵犯隐私赔偿);③ 严重违规(如在机场、军事基地飞行):可能面临刑事指控,例如在美国可能被控“危害公共安全”,最高判处20年监禁;在法国、德国等国,可能因“危害国家安全”被逮捕,务必提前确认禁飞区域,避免因疏忽导致法律风险。