当Steam无法连接到网络时,用户可能会遇到无法登录账户、无法加载商店页面、下载更新中断或无法启动在线游戏等问题,这种情况通常由网络设置、Steam服务器状态、防火墙或系统文件错误等多种因素引起,以下将详细分析可能的原因及对应的解决方法,帮助用户逐步排查并解决问题。

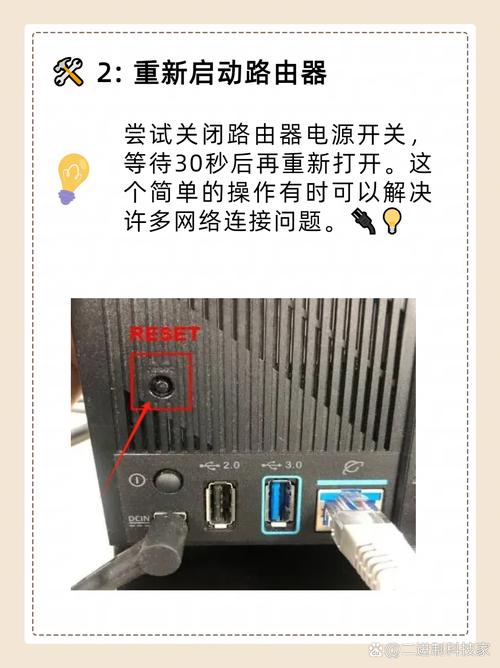

检查网络连接是否正常是首要步骤,即使其他设备可以正常上网,Steam也可能因特定的网络配置问题而无法连接,用户可以尝试打开浏览器访问其他网站,或使用ping命令测试Steam服务器的连接状态,在Windows命令提示符中输入“ping store.steampowered.com”,如果显示“请求超时”或“无法访问目标主机”,则表明网络存在问题,建议重启路由器或调制解调器,检查网线是否松动,或切换至移动热点进行测试,以排除本地网络故障的可能性。

Steam服务器的状态直接影响用户的连接体验,Steam定期维护或突发故障可能导致服务暂时不可用,用户可以通过Steam官方状态页面(https://store.steampowered.com/status/)或第三方网站如Downdetector查看服务器是否正常运行,如果服务器处于维护状态或出现大规模故障,用户只能等待Steam官方修复,某些地区的网络运营商可能对Steam的服务器IP进行了限制,导致连接缓慢或失败,可以尝试更换DNS服务器,例如使用公共DNS如谷歌DNS(8.8.8.8)或Cloudflare DNS(1.1.1.1),具体操作步骤如下:进入“网络和共享中心”→“更改适配器设置”→右键点击当前网络连接→“属性”→“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”→选择“使用下面的DNS服务器地址”并输入新的DNS地址。

防火墙或安全软件的拦截是另一个常见原因,Windows Defender、第三方杀毒软件或防火墙可能会将Steam的网络活动误判为威胁,从而阻止其连接,用户可以暂时禁用防火墙或安全软件,然后尝试启动Steam,如果能正常连接,则说明问题出在此处,为避免影响系统安全,建议将Steam添加到防火墙的允许列表中,具体路径为:打开“Windows Defender防火墙”→“允许应用或功能通过Windows Defender防火墙”→点击“更改设置”→勾选Steam并确保“专用”和“公共”网络选项均被启用,对于第三方安全软件,需在其设置中查找“网络规则”或“防火墙规则”,手动添加Steam并允许其通过所有端口。

代理服务器或VPN的配置也可能导致连接问题,如果用户启用了代理或VPN,Steam的网络流量可能会被错误路由或阻塞,建议暂时关闭代理或VPN,然后重新启动Steam,如果必须使用代理,需确保代理服务器地址和端口配置正确,且支持HTTPS流量,在Steam的设置中,可以通过“Steam”→“设置”→“下载”→“下载区域”选择一个其他地区的服务器,或手动配置代理信息。

系统文件损坏或Steam客户端错误同样可能导致连接失败,用户可以尝试验证Steam文件的完整性,具体步骤为:在Steam左上角点击“Steam”→“设置”→“下载”→“Steam库文件夹”→点击“浏览”找到Steam安装目录→右键点击“Steam.exe”→“属性”→“兼容性”→勾选“以管理员身份运行”,然后重新启动Steam,如果问题依旧,可以在Steam菜单中选择“帮助”→“Steam疑难解答”→“Steam内容文件已损坏”,系统会自动扫描并修复损坏的文件,更新操作系统到最新版本,或重新安装Steam客户端(备份游戏文件夹后删除旧安装目录并重新下载安装程序)也是有效的解决方法。

以下表格总结了常见问题及对应的解决方法:

| 问题类型 | 可能原因 | 解决方法 |

|---|---|---|

| 网络连接问题 | 路由器故障、DNS设置错误 | 重启路由器、更换DNS服务器 |

| 服务器问题 | Steam服务器维护或故障 | 查看Steam状态页面,等待修复 |

| 防火墙拦截 | 安全软件阻止Steam连接 | 添加Steam到防火墙允许列表 |

| 代理/VPN问题 | 代理配置错误或VPN阻塞 | 关闭代理/VPN或正确配置 |

| 系统文件损坏 | Steam客户端文件损坏 | 验证文件完整性或重新安装 |

在尝试以上方法后,如果问题仍未解决,可能需要更深入的排查,检查网络驱动程序是否过时(通过设备管理器更新),或重置网络设置(在Windows中搜索“网络重置”并执行),某些企业或学校网络可能限制了Steam的端口,此时需要联系网络管理员开放相关端口。

相关问答FAQs

-

问:Steam显示“无连接”但其他网络应用正常,怎么办?

答:这种情况可能是Steam特定的网络配置问题,首先尝试更换DNS服务器(如8.8.8.8),然后检查防火墙是否阻止了Steam,如果问题依旧,可以尝试清除Steam的缓存(在Steam设置中“下载”→“清除下载缓存”)或以管理员身份运行Steam。 -

问:使用VPN后无法连接Steam,关闭VPN后恢复,如何解决?

答:某些VPN会改变网络路由导致Steam连接失败,建议选择支持Steam的VPN服务,或在VPN设置中启用“分裂隧道”功能,将Steam排除在VPN流量之外,确保VPN的协议支持TCP/UDP,且端口未被屏蔽。