无人机技术的快速发展为航拍、物流、农业等领域带来了极大便利,但同时也因隐私安全、公共风险等问题,各国纷纷出台严格的飞行限制政策,不同国家基于国家安全、空域管理需求及法律法规差异,对无人机飞行禁止的范围、场景和处罚力度各不相同,以下从区域、具体场景及法律依据等角度,详细梳理全球主要国家禁止无人机飞行的规定。

欧洲地区:严格分类管理,重点区域全面禁飞

欧盟通过《无人机条例》建立了统一框架,但各国在具体执行中有所补充,以德国、法国、英国为例,其禁止飞行区域高度重叠且严格:

- 敏感设施周边:包括核电站、军事基地、监狱、政府机关等,德国规定此类区域上空禁飞半径至少1.5公里,法国则扩展至2公里,违者可能面临刑事指控。

- 人口密集区:城市上空、人群聚集场所(如体育场、音乐会现场)禁止飞行,英国要求无人机必须在视线内(VLOS)操作,且远离人群50米以上。

- 特殊空域:机场及周边“禁飞区”范围普遍扩大至5公里,法国巴黎戴高乐机场更设立10公里缓冲区,任何未经许可的飞行将直接触发军事干预。

北欧国家如瑞典、挪威对自然保护区实施季节性禁飞,以保护野生动物繁殖期不受干扰。

北美地区:以美国为代表,联邦与州法双重约束

美国联邦航空管理局(FAA)通过《联邦法规法典》第107部管理无人机,但各州可补充 stricter 规定:

- 国家级禁飞区:包括所有机场(起降跑道两端延伸至8公里)、白宫、国会大厦等关键设施,FAA划定“临时飞行限制区”(TFR),违者最高面临10万美元罚款及刑事起诉。

- 州级补充禁令:如加利福尼亚州禁止在州立公园上空飞行,得克萨斯州则立法禁止无人机携带枪支或监视私人住宅。

加拿大运输局类似美国,但额外规定无人机不得飞越原住民保留地,需提前获得社区许可。

亚洲地区:差异化管理,中国与中东国家尤为严格

-

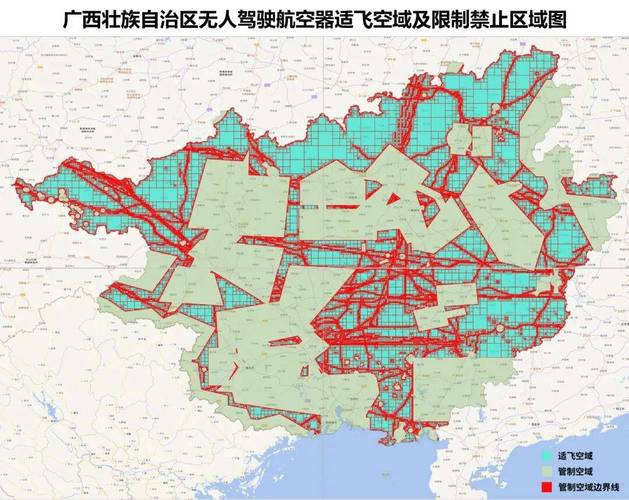

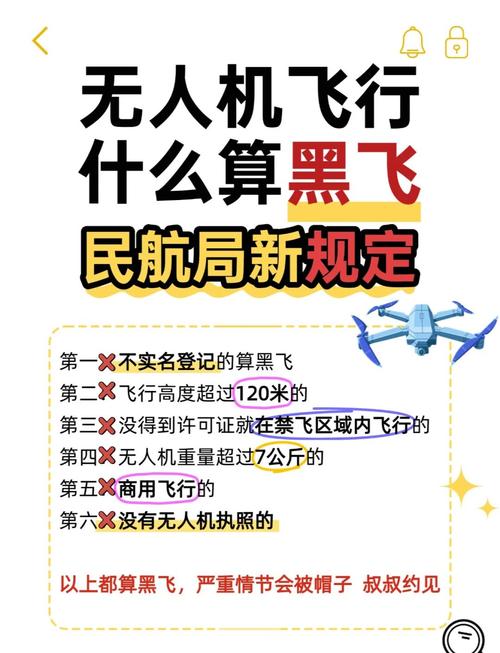

中国:作为无人机生产与消费大国,中国实施“实名登记+飞行许可”双轨制,禁止区域包括:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 机场净空保护区(跑道中心线两侧10公里内);

- 军事管理区、边境线(陆地边境50公里、海岸线10公里);

- 重要能源设施、通信枢纽等。

北京、上海等城市对夜间飞行实行“一刀切”禁止,重大活动期间(如两会)禁飞范围覆盖全市。

-

中东国家:阿联酋、沙特阿拉伯等对无人机管控最为严格,例如迪拜禁止在居民区、宗教场所上空飞行,未经许可的无人机将被击落;以色列则将禁飞区扩展至整个加沙地带及戈兰高地,军事优先级最高。

-

日本与韩国:日本禁止在福岛核电站周边20公里内飞行,韩国则将青瓦台(现总统室)、三八线非军事区列为绝对禁区,且要求无人机安装电子围栏技术。

大洋洲与非洲:资源型国家侧重生态与矿业安全

澳大利亚禁止在矿山、国家公园上空飞行,以防止干扰采矿作业或破坏生态;南非则因野生动物保护需求,克鲁格国家公园等区域全年禁飞,违者可能面临盗猎指控。

全球共性禁止场景总结

以下为各国普遍禁止无人机飞行的场景对比(简化表格):

| 禁止场景 | 典型国家范围 | 处罚力度 |

|---|---|---|

| 机场及周边 | 全球(禁飞半径5-10公里) | 重则刑事起诉,罚款可达数万美元 |

| 军事/政府设施 | 中、美、俄、以色列等(禁飞半径1-5公里) | 涉嫌间谍罪,最高10年以上监禁 |

| 人口密集区 | 欧盟、美国、日本(需保持50-100米距离) | 民事罚款,吊销飞行执照 |

| 边境/敏感区域 | 中国(陆地50公里)、印度(实际控制线10公里) | 遣返、列入黑名单 |

| 夜间飞行 | 中国(部分城市)、法国(特定区域) | 警告或罚款 |

相关问答FAQs

Q1:无人机在禁飞区飞行但未造成实际损害,是否仍需担责?

A1:是的,即使未造成损失,违反禁飞规定也可能面临行政处罚,美国FAA可对违规者处以罚款,中国则依据《治安管理处罚法》对个人处以警告或500元以下罚款;若涉及军事设施或国家秘密,可能升级为刑事责任,保险公司通常对禁飞区内的飞行事故不予理赔。

Q2:普通民众如何查询实时禁飞区信息?

A2:可通过官方渠道获取:

- 中国:使用“UOM”(无人机综合管控平台)APP或“大疆Fly”内置地图,标注了机场、军事区等禁飞区;

- 美国:FAA官网“B4UFLY”工具或 Kittyhawk 等第三方平台;

- 欧盟:各国民航局网站(如德国LBA)发布电子地图,部分国家要求无人机购买前强制绑定禁飞数据库。

重大活动期间(如奥运会、世界杯),当地政府会临时发布禁飞通告,需通过社交媒体或政府公告关注动态。